【大垣市】インタビュー/1948年創業、歴史ある養蜂場の新たなる挑戦に迫る

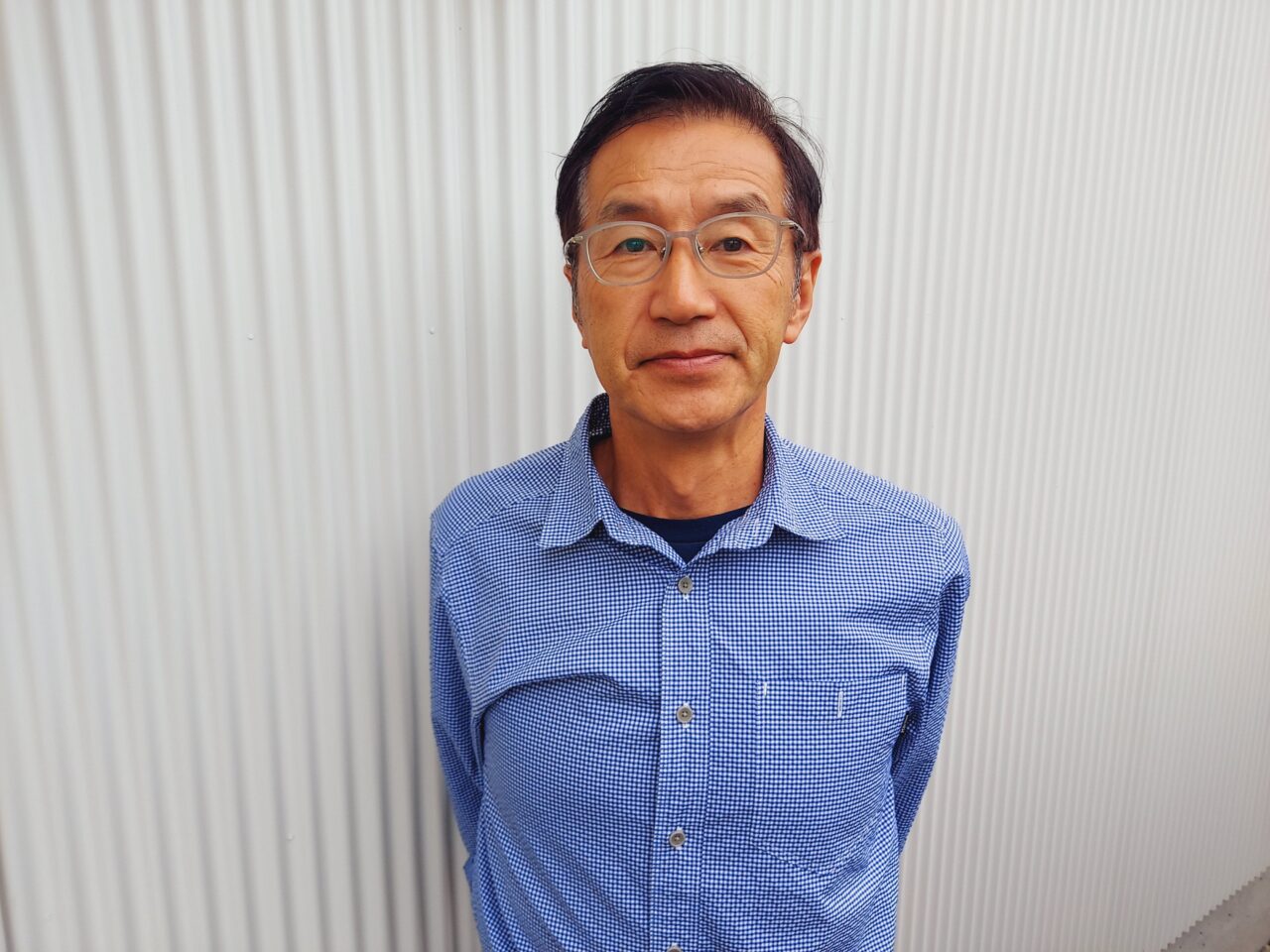

大垣市東前にある「種田養蜂場」は、1948年(昭和23年)創業の老舗。転地養蜂を採用しており、日本各地の花々から採れる天然の蜂蜜の味わいがとても豊かなことで有名です。今回はその養蜂場が新たな取組を始めると聞き、養蜂家の種田敏徳さんとワークショップ担当である妻の拓子さんにお話を伺いました。(取材日:2025年10月14日)

──まず初めに、種田養蜂場で行われている「転地養蜂」とは、どのような養蜂なのでしょうか?

種田 敏徳(※以下、種田):ミツバチと一緒に季節ごとに咲く日本各地の花を追い、移動しながら養蜂を行うことを言います。私たちは、冬から初夏にかけては地元岐阜県や中部圏を中心に、夏には花の開花を追いかけるように北海道へと採蜜の旅を続けています。春から北上していくイメージです。私を含む3人の社員で6トントラックに、蜂箱およそ200箱を積んで蜜を集めています。

──北上するということは、ミツバチにとって暑さは好ましくないのでしょうか?

種田:どちらかと言うと、暑すぎると花が蜜を出さないということが大きいです。蜜がないとミツバチも蜂蜜を集めることができません。雨や湿気も花の成長には必要不可欠ですので、雨不足も大きく影響します。ミツバチにとっての最適な気温は、人間の体温に近いぐらいが理想ですね。

──大垣市で採れる蜂蜜はどんな花のものになりますか?

種田:レンゲが主力です。その他に、クロガネモチも大垣で採れる蜂蜜の1つです。よく、田んぼ一面がレンゲ畑になっているのを市内にお住まいの方は見ることがあると思います。そのレンゲの蜜をミツバチが集めています。実はレンゲって、全国的にも採れる量が少なく、取り扱っている養蜂場も限られているんですよ。

──近年では、ミツバチの数が減ってきていると聞きますが、実際のところ、どうなのでしょうか?

種田:そうなんです。ミツバチの数が減っているのは事実です。世界中の養蜂家にとっても悩ましい問題です。現在、暖冬が続くことが多く、その関係もあって、巣箱に寄生虫が付いてしまいますので、巣箱の管理の手間暇は昔と比べると3倍くらいの労力がかかっています。養蜂家の中には、最近、ミツバチ以外の蜂を使用する方もいますが、種田養蜂場では昔と変わらずミツバチで採取しています。

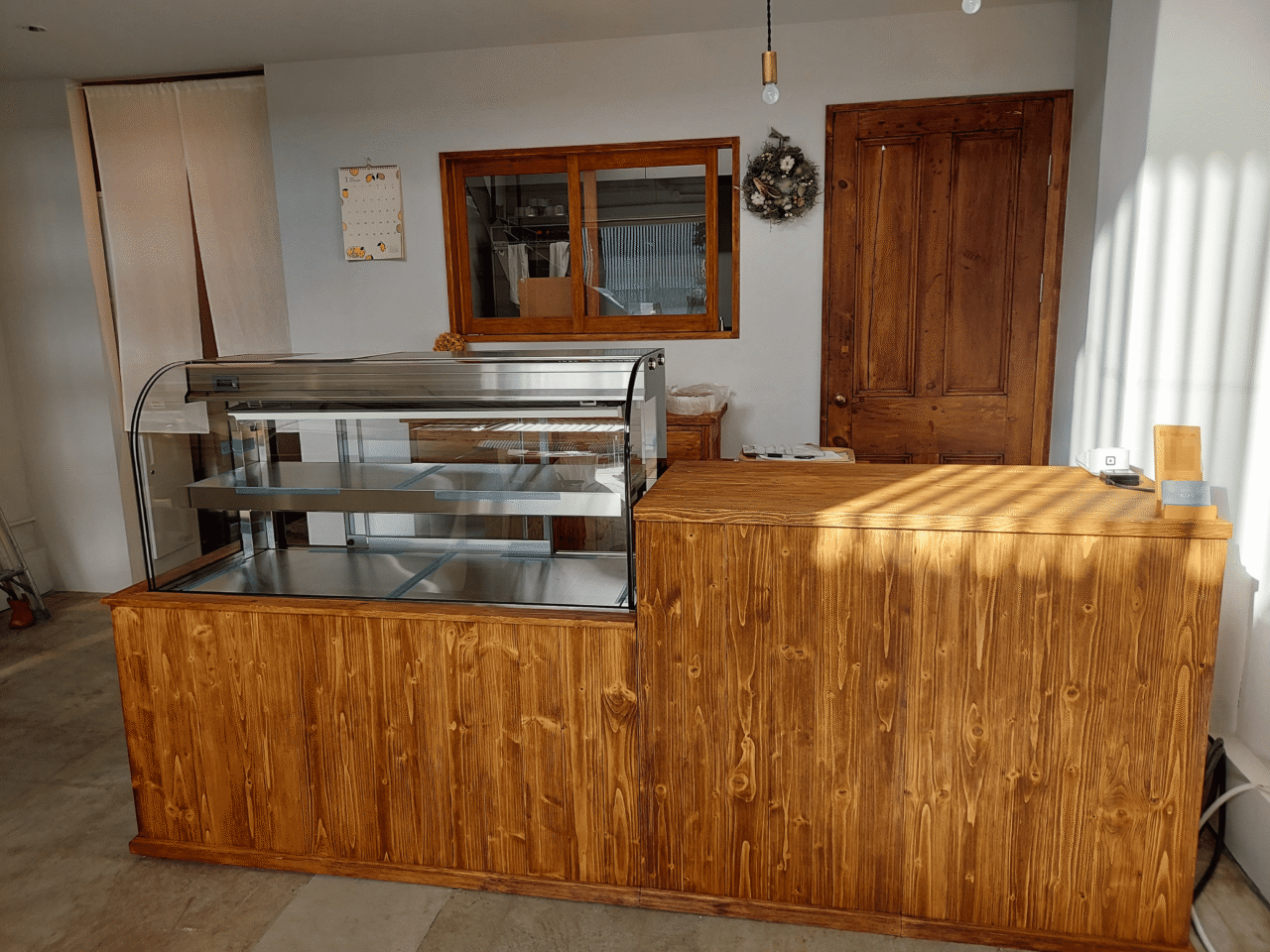

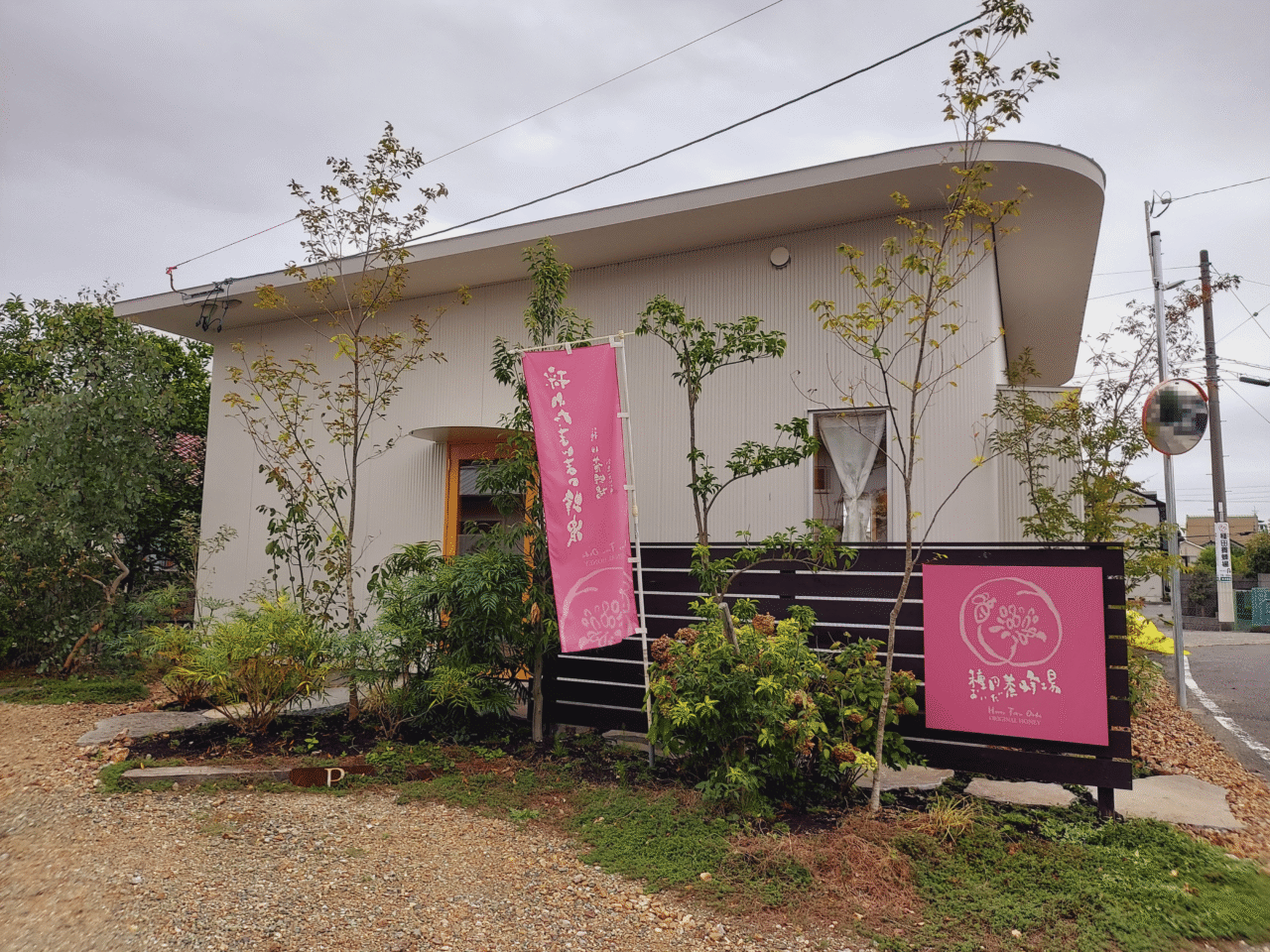

──今回、敷地内に新しく出来たワークショップスペースでは、より身近に蜂や蜂蜜について学べるとお聞きしました。

種田 拓子(※以下、拓子):新しくできたワークショップスペースでは、蜂蜜や蜂についての講習会を開講したり、ミツロウを使ったキャンドルやラップを作ったりしていく予定です。以前は大垣市のイベント等でもワークショップを開催していたのですが、今回、新たな施設ができたことで、より身近に感じていただける機会が増えるかと思います。

──何やら、蜂蜜を使ってのマリアージュ(※)体験もできるとお聞きしました。

拓子:はい。蜂蜜は好きだけど、どう食べるのか悩む方って多いんですよ。ワークショップの講座の中では、蜂蜜の種類ごとに、どの食べ物と相性がいいのかを実際に食べ比べていただきます。好みを知っていただくのはもちろんのこと、どんなマリアージュがいいか考えるのも楽しんでいただきたいです。

(※)マリアージュとは、組み合わせによって生まれる相乗効果のこと。

──最後に、この記事の読者に伝えたいことなどがありましたら、教えてください。

種田:蜂って実は、とても賢くて面白い生き物です。新しい施設では、私も講師の1人としてお話することもありますので、気になる方はぜひご参加ください。

拓子:公式SNSで今後の予定などを発信しています。よかったら一度、どんな活動をしているか見てください。ミツバチの魅力満載のワークショップを行っていきます。ぜひ、お待ちしています!

──ありがとうございました。

お二人の蜂や蜂蜜に関する話は尽きることがなく、取材している私も時間を忘れてついつい聞き込んでしまいました。歴史ある養蜂場ならではの視点から語られるミツバチの世界は、まさに圧巻!敷地内にある直売所では蜂蜜などの販売もしていますので、気軽に立ち寄るのもオススメですよ。今後の活動に注目ですね。

「種田養蜂場」はこちら↓